9時半過ぎ起き。外は雨が降っていた。昨日からずっと降っている。

昨日、Noteで昔のPC関連の記事を読み、そこから関連して、青梅にあるマイコン博物館のことを知った。

で、今日行ってみることにした。

10時40分ごろに家を出る。

中央線で立川。青梅線に乗り換えて青梅へ。12時過ぎに青梅に着いた。

マイコン博物館は、ビルの通用口が入口だった。入る前に、鞄やポーチ類はロッカーに入れ、貴重品などは透明のバッグに入れて持ち歩くように言われた。貴重なマシンや書籍を盗む不届き者対策のためだろう。

博物館といっても、もとは銀行の金庫と事務室があったスペースらしかった。陳列されているのはコンピューターだけでなく、関連書籍や周辺機器、ソフトウェアのパッケージなどだった。

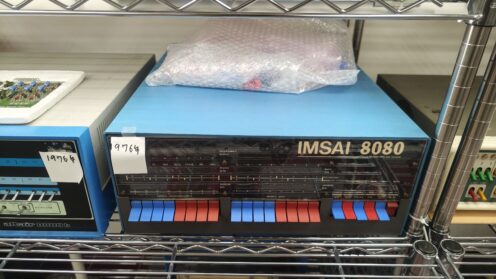

時代順に見て回った。いきなり、伝説のアルテアが陳列されているのに驚いた。実物を見るのは初めてだ。プログラムを記録した紙テープと、アルテア互換機のIMSAI 8080もあった。IMSAIは、1983年に日本で公開された映画『ウォー・ゲーム』で、主人公が使っていたコンピューターだ。

アップルのApple II、タンディラジオシャックのTRS-80、コモドールのPET-2001。1977年トリニティ。PETは当時のではなく、商品名がCBMに変更され、キー配列がタイプライター仕様になったものが置かれていた。市場を制したのはアップルではなくタンディラジオシャックだったが、一番最初に脱落したのもタンディだった。コモドールはのちにCommodore 64 を発売し、ホームコンピュータ市場の覇者となるが、1994年に倒産した。アップルのみ、今も健在だ。

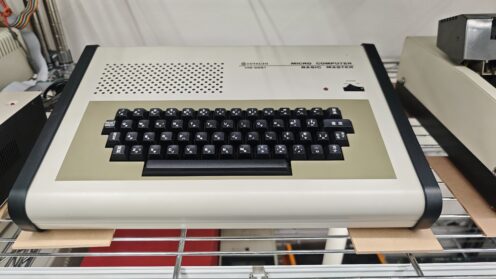

我が日の本も1978年あたりからマイコンが登場する。基盤まる出しのキットだったTK-80にキーボードを接続し、BASICが動作するようにした TK-80BS。それを赤いプラスチックケースに入った状態にしたのが、COMPO BS/80。これらはNECの製品だ。そもそもTK-80とはトレーニングキットの略で、プロのエンジニアに買ってもらい、マイコンの動作を知ってもらうのが目的だったらしいが、意に反して電子工作マニアが飛びつき、売れに売れてしまったそうだ。他に登場したのは、日立のベーシックマスターと、シャープのMZ-80K。MZ-80Kは完成品ではなくセミキットだったそうだ。

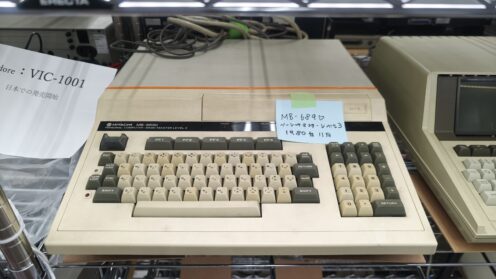

1979年になると、NECのPC-8001が登場する。NECのPCシリーズはここから始まる。シャープは80Kのキーボード配列をタイプライター仕様にし、メモリを増やしたMZ-80Cをリリース。翌年1980年には、日立がベーシックマスターレベル3を出す。これは、CPUがインテル8080やザイログZ80ではなく、モトローラの6809であり、640 x 200ドットのグラフィックスを搭載していた。640 x 200 ドットという解像度は、8ビットパソコンのデファクトスタンダードになる。

1981年からは、グラフィックス機能が当たり前になっていく。富士通がFM-8で市場に参入。CPUは6809。640 x 200 ドットで8色カラー。シャープはMZ-80Bを発売。別売りVRAMを搭載すると320 x 200 ドットのグラフィックスが使えた。画面の大きさ的にちょうどいいかも。本命のNECは年末にPC-8801を発表したが、当時のパソコン雑誌を調べると、FM-8やMZ-80Bの発売時と比較して、なんだか盛り上がっていないのが不思議だ。まだPC-8001が現役だったため、ビジネス用途のマシンと思われ、ホビーマシンとしては敬遠されたのかもしれない。

1982年は、シャープがMZ-2000を出す。80Bよりグラフィックス機能が向上。640 x 200 ドットで、外付けディスプレイでカラー表示も可能になった。富士通はFM-7を発売。FM-8より10万円ほど値下げしたのに、スピードが2倍になり、音楽も鳴らせるようになったため、翌年にかけてバカ売れした。この年あたりでメーカー御三家は、NEC、シャープ、富士通になった。

1983年頃から、マイコンではなく、パソコンという言い方をするようになった。そして、この年の日本では、パソコン機種がカンブリア爆発のように増殖した。

しかし、それらの多くは泡沫的で、ユーザーを定着させることはできなかった。そして、むしろ地味だったPC88が力をつけてきて、88SRで8ビット界の覇権を握る。しかし、間もなく、広がる用途に対して性能的に8ビットは限界にきて16ビット時代が来るのだが、それはすなわち、NECのPC98時代ということでもあった。

1983年以降に発売されたマシンも当然たくさん展示されていたが、そのあたりから先は、展示物というよりは、中古パソコン業者の倉庫棚卸しという感じだった。

1990年代の棚に、スティーブ・ジョブズのNeXTと、セガのテラドライブがあった。どちらも初めて見た。

小一時間ほど写真を撮りながら室内を巡った。書籍も置いてあり、『マイコンBASICマガジン』と『I/O』のバックナンバーがたくさんあった。

1時、係の人に声をかけ、ロッカーにしまった荷物を出すのに立ち会ってもらい、博物館を後にする。

青梅線で東京方面にふた駅移動し、河辺で降りた。北口を出てまっすぐ進み、8分ほど歩いて『河辺大勝軒』へ。

昼飯にワンタン麺を食べた。永福系の大勝軒で、麺はふた玉あり、丼はでかかった。半分ほど食べ終えたあたりで、額から汗が出た。ティッシュで拭きつつ残りを食べた。スープは半分残した。

外に出ると、火照った顔に肌寒さが心地よかった。

駅前のイオンにあるダイソーを覗き、売られている毛糸の色を確認する。種類は大して置いていなかった。チャコールグレイが気になった。

福生にある古いパチンコのゲームセンター『タンポポ』に寄っていこうか迷ったが、土日祝日は混んでいて、打ちたい台が埋まっていることが多いというネットの書き込みを見て、今日はやめることにした。5年前に行った時は平日だったので空いていたのだ。

劉慈欣『三体』読む。一昨日から読み始めている。登場人物の呼び名にルビが振られているのだが、葉文潔はイエウェンジエであるということを読みながら覚えるのに100ページ近くかかった。これは、日本人も漢字を使用する民族であり、日本独自の読み方があるせいだろう。『ようぶんけつ』と読んだ方がはるかに覚えやすい。

『三国志』も、もし中国の読み方で読んだら、登場人物の名前はなかなか頭に入ってこなかったに違いない。

しかし、それは中国語で書かれた現代小説の翻訳物が、これまで少なかったからだろう。読書をするようになってから現在にいたるまで、ほとんど読んだことがなかったと言ってよい。

だから、中国語読みのルビは、慣れの問題だと思う。漢字なしで『イエ・ウェンジエ』というふうに表記された方がいっそ覚えやすいかもしれない。

序盤の、汪淼(ワンミャオ)が体感型ゲーム世界で周の文王と会ったりするところまで読む。刑事の史強(シーチャン)の人物造形が、ハードボイルドで面白い。

荻窪で地下鉄に乗り換え、図書館に寄って予約した本を借り、サミットで買い物をして4時50分帰宅。

「かに」「こうま」など練習し、風呂に入り、夕食に冷凍餃子食べる。

333飲む。美味いが、暑かったひと月前に飲んだらもっと美味かったろう。

日本シリーズ初戦、阪神が2-1で勝った。

オアシスの東京ドーム公演が今日と明日行われるらしく、SNSに短い映像がアップされていた。ドーム二日間がプラチナチケットになるほどの売れ行きだったわけだが、この20年間、オアシスはそこまで求められていたかなあと疑問に思う。ロックのためにはとてもいい事だが、客層はおっさんばかりだったんじゃないかなあ。

宵っ張りになり、4時就寝。